表現工学科/専攻は、科学技術と芸術表現を横断・ 融合する概念である

「 インターメディア 」

を対象として、体系的な教育研究環境を提供します。

Department of Intermedia Art and Science

表現工学科とは

Our Mission

表現工学科は、 2007年4月に早稲田大学理工学術院基幹理工学部に新設されました。「表現工学」としての分野新設の理念は、科学技術と芸術表現の融合による、新たな社会的なニーズへの対応と価値の創造への挑戦に端を発しています。近年のメディア技術の発達により新たな文化・産業の創出が期待されていますが、一方でそれに伴う諸問題、 例えばコンテンツの質的・量的不足や生体への不適合などが顕在化しています。このような問題を解決し次世代のメディアを活用したライフスタイルや社会システムを展望するためには、 科学技術を介した生体の諸特性、 感性やコミュニケーションの理解や表象と同時に、 これらを支える科学技術のあり方への取り組みが必要です。表現工学科では、 科学技術と芸術表現の融合による新たな社会ニーズヘの対応と価値の創造へ挑戦していくことのできる人材の養成、 学問領域の確立を目的としています。

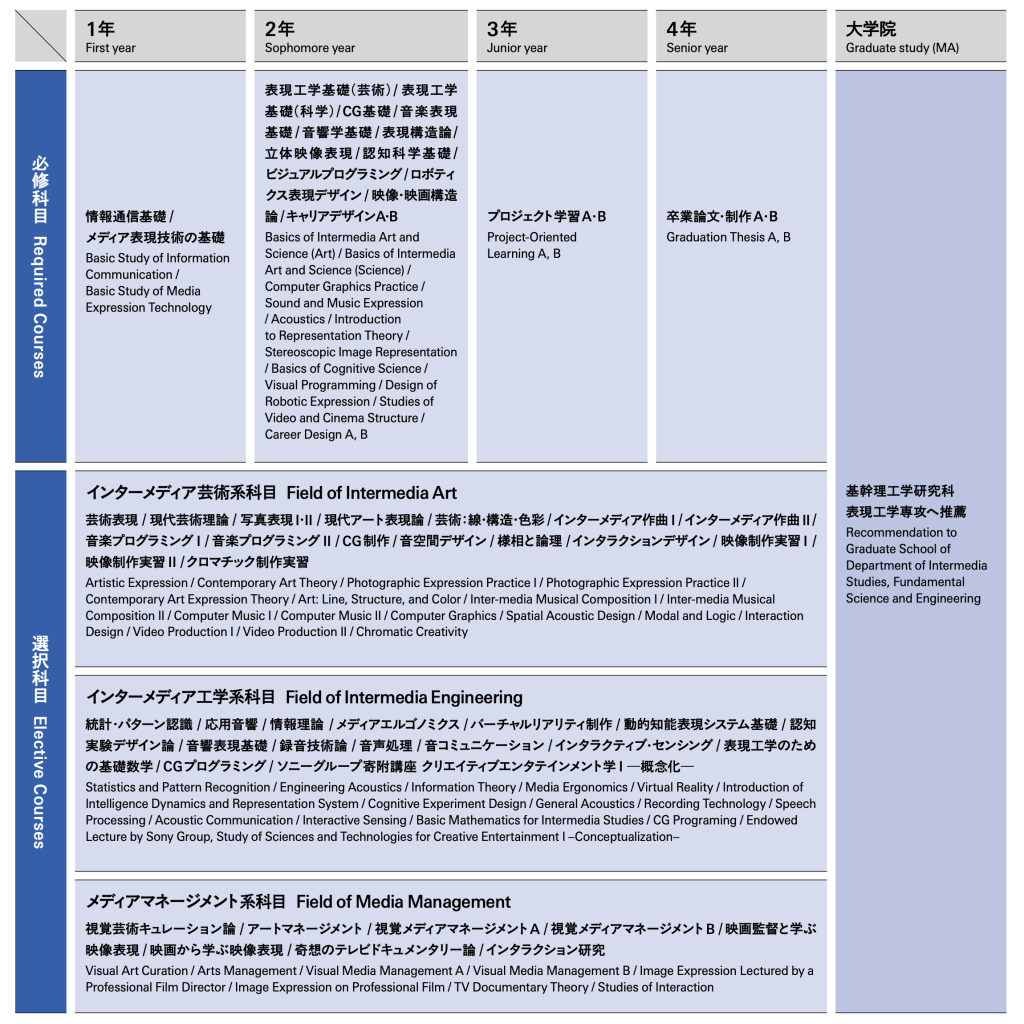

カリキュラム

Course of Study

表現工学科、 および表現工学専攻は、科学技術と芸術表現の融合による表現形態の模索に挑戦し、新たな学術領域を切り開くことをその理念として設立されました。学部と大学院修士課程の一貫した教育研究体制を取り、 教育・研究活動を推進しています。

プロジェクト学習・研究

Project Study

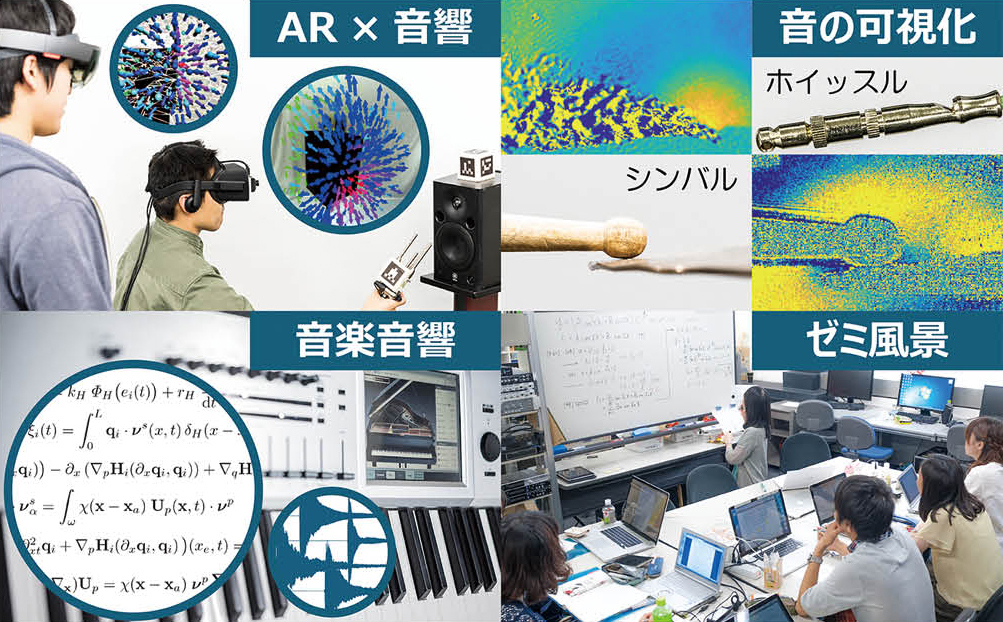

及川研究室

「音の可視化・測定」「音に関わるデバイスやソフトの制作」「楽器の物理・数理」「音響信号の解析・処理」など、音にまつわる様々な題材を、基礎から応用まで幅広く研究しています。学生それぞれの興味に合わせた研究テーマを設定し、軽井沢でのゼミ合宿や、お互いの取り組みを発表しあう機会を通じて、音響学の先端技術について考えていきます。

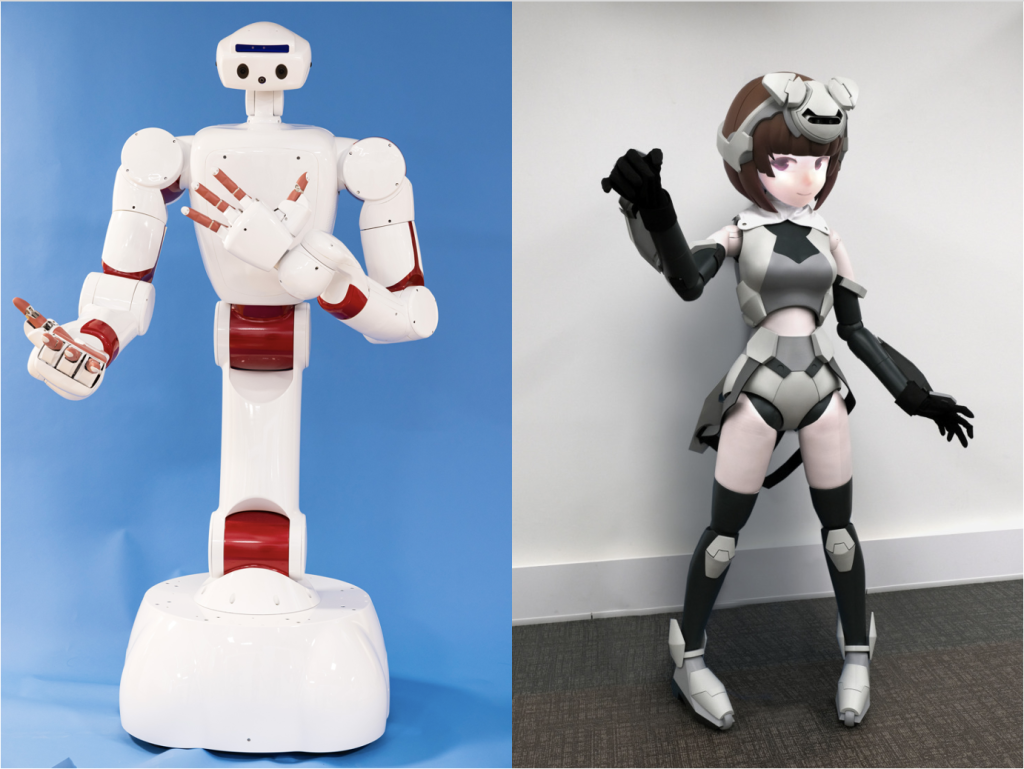

尾形研究室

動的環境に適応可能な機械知能の実現を目標として、人工神経回路モデル(ディープラーニング)と多自由度ロボットを統合した、模倣学習、運動言語統合、人間機械協調、マルチモーダル能動知覚などに関する構成論的アプローチ研究を行っています。

河合研究室

「先端メディアと人間工学プロジェクト」では、立体視映像やバーチャルリアリティ、ミックストリアリティといったシステムを対象として、ヒトに与える影響や利活用について実験的な検討を行っています。

郡司研究室

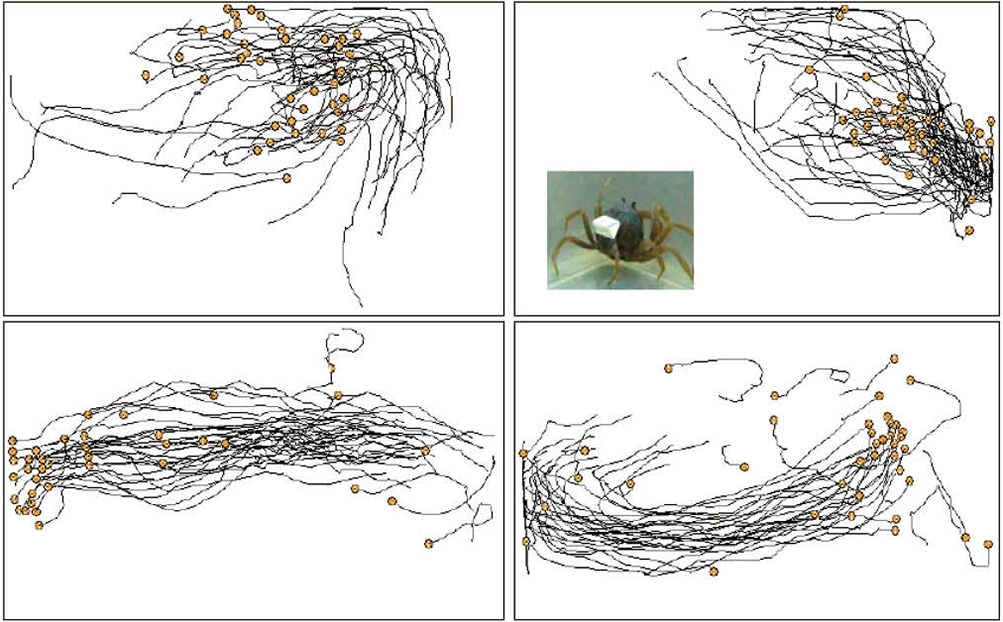

卒業研究のテーマ例:アリの空間探索と目印の関係。可愛いとグロテスクの関係。人間はまっすぐ歩けるか。コックリさんと金縛りの仮想的実現。身体性と地理把握の関係。折り紙における円補填法の応用と限界。ミナミコメツキガニの群れ行動解析とモデル化。図はミナミコメツキガニの歩行軌跡。

是枝・土田研究室

「映像制作実習」実習作品の海外における上映 ─ 学生たちは、企画から上映まで、班ごとの共同作業を行いながら、一年間をかけて映画を制作します。完成した作品のなかには、映画館・早稲田松竹や海外の映画祭で上映されているものもあります。

ジャック研究室

芸術表現と創造的研究に取り組んでいる本研究室では、瀬戸内国際芸術祭、ドクメンタ(カッセル)をはじめとする多様な芸術祭の展示から、人間と人間を超えたものとの生態学的関係を探る研究などを行っております。

橋田研究室

「ヒューマンメディアテクノロジー」では、自然物や人工物を含む多様なアナログとデジタルが融合するリアルを想定し、要素技術の開発から展示・社会応用を通じた議論まで、実践的な検討を行います。

福里研究室

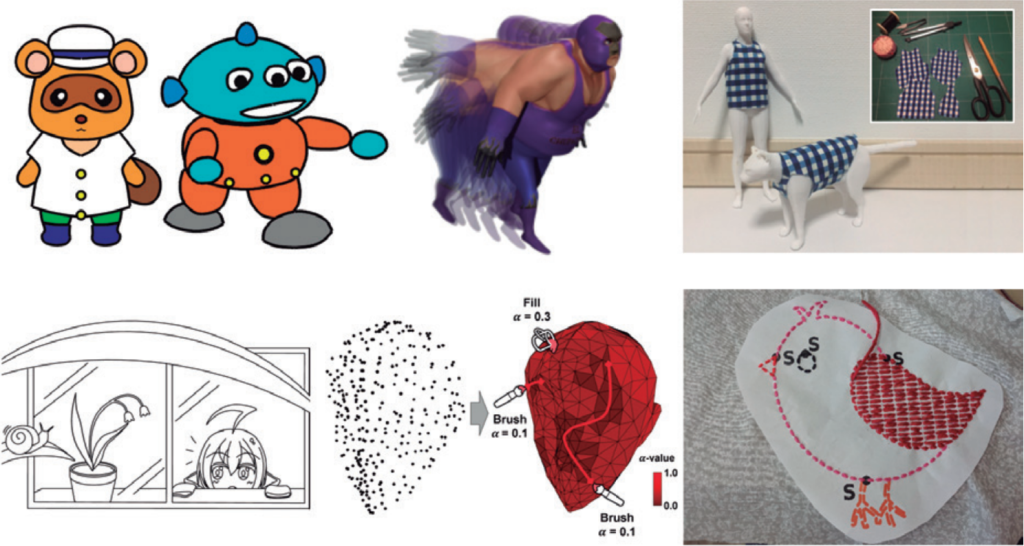

コンピュータ・グラフィック(CG)とヒューマン・コンピュータ・インタラクション(HCI)分野を中心に、「デザイナが有する技法の解析・再現」や「ユーザ演出を簡単に反映できるディレクタブルな創作支援システム」に関する研究を行っています。

森本研究室

音と音楽による表現、それを支える技術を研究対象としています。

渡邊研究室

実験心理学、認知科学、脳神経科学などの手法を用いた実験研究を中心としながらも、特定の方法論に拘らず他の方法論も積極的に取り入れて、人間が感じる・行動するとはどのようなことなのかを研究します。

担当教員

Professors

及川 靖広

教授・博士(工学)

1995年 早稲田大学理工学部電気工学科卒業

1997年 日本学術振興会特別研究員

2000年 早稲田大学国際情報通信研究センター助手

2001年 早稲田大学国際情報通信研究センター客員講師

2001年 スウェーデン王立工科大学客員研究員

2005年 早稲田大学国際情報通信研究センター客員助教授

2007年 早稲田大学基幹理工学部表現工学科准教授

2012年 デンマーク工科大学客員教授、本学基幹理工学部表現工学科教授

人間にとって音は重要なコミュニケーション手段です。音響コミュニケーションの本質である音は空気の疎密であり、縦波として媒質中を伝わります。当研究室では、音響的なコミュニケーションの経路である「音の発生」、「空間の伝播」、「耳による知覚」という三領域においてコミュニケーションコンテンツが伝わるありさまを観察すると同時に、それぞれの領域においてコンテンツの流れを促すコミュニケーションエイドを創ることを目指し研究を行っています。

尾形 哲也

教授・博士(工学)

1993年 早稲田大学理工学部機械工学科卒業

1997年 日本学術振興会特別研究員

1999年 早稲田大学理工学部助手

2001年 理化学研究所脳科学総合研究センター研究員

2003年 京都大学大学院情報学研究科講師

2005年 京都大学大学院情報学研究科助教授(2007年より准教授)

2009年 科学技術振興機構さきがけ領域研究員 (〜2015年)

2012年 本学基幹理工学部表現工学科教授

2017年 産業技術総合研究所人工知能研究センター特定フェロー(クロスアポイントメント)兼任

コミュニケーション形態(表現)の創発の理論の確立と、その応用として人間と新しいコミュニケーションを可能とするロボットシステムの実現を目指して研究を行っています。具体的にはディープラーニングに代表される人工神経回路モデル、機械学習手法を利用した、ロボット動作の模倣学習、異種のモダリティの統合モデル、人間とロボットの協調インタラクション、記号と実世界との接合、自己モデルと他者モデル、道具の身体化など、新しいロボット知能と表現システムに関する研究を進めています。

河合 隆史

教授・博士(人間科学)

1998年 早稲田大学人間科学研究科 博士後期課程 修了

同 年 早稲田大学人間科学部 助手

2000年 早稲田大学国際情報通信研究センター 専任講師

2002年 早稲田大学国際情報通信研究科 助教授

2007年 早稲田大学基幹理工学部 表現工学科 准教授を併任

2008年 早稲田大学国際情報通信研究科、同基幹理工学部表現工学科 教授

ヘルシンキ大学 行動科学部 心理学科 訪問教授(2008年度および2016年度) 認定人間工学専門家

人間工学とは、システムにおけるヒトと他の要素とのインタラクションを理解するための科学分野の総称です。私の研究室では、近未来に普及が期待される、先端的なメディアシステムに着目し、人間工学のアプローチを用いて研究を進めています。

例えば、立体視映像(3D)を対象とした研究では、安全性や快適性に加え、認知・情動といった観点から検討を行っています。これらの成果は、国内外の3D映画の制作でも、実際に活かされています。また、バーチャルリアリティやミックストリアリティを対象とした研究では、映像酔いなどの不快感の軽減やユーザ体験の向上に関する取り組みを行っています。

郡司 幸夫(郡司ペギオ幸夫)

教授・理学博士

1982年 東北大学理学部地学科卒業

1987年 東北大学院理学研究科博士課程修了(理学博士)

同 年 神戸大学理学部地球科学科助手を経て、助教授

1999年 同大学理学部地球惑星科学科教授

2013年 University of The West England (Bristol,UK)客員教授

2014年 本学基幹理工学部表現工学科教授

[著 書]「生命理論」哲学書房、「生きていることの科学」講談社、「時間の正体:デジャブ・因果論・量子論」講談社、「生命壱号・おそろしく単純な生命のモデル」青土社、

「群れは意識を持つ・個の自由と集団の秩序」PHPサイエンスワールド新書、「いきものとなまものの哲学」青土社 他、多数

表現とは何でしょうか。自分の内にある何か言わんとすることを、外部に向けて表すことでしょうか。しかし外部と無関係の、内側にあるものなんてあるのでしょうか。むしろ表現とは、私、いや人間、いや生命体が、外部との関係において自ずと実現してしまう結果ではないでしょうか。身体や、振る舞い、生きていること自体が表現だと言えるでしょう。これらが何であるか、逆に言い当てることは困難です。なぜならば外部とは直接知覚し、認識することが不可能だからです。すなわち、表現とは何かという問いは、内側からは窺いしれない外部との接触を解読することです。決してうかがい知れないという意味で、内と外の接触は異質なものの接触です。表現とは何かを理解するとは、等質的データ世界における記号操作なのではなく、異質性に基礎を求め世界を理解することに他なりません。私たちの研究室では、この意味での表現とは何かという問いを、数理的モデル、動物の行動実験、人間の認知実験、などを通して全面的に展開します。

是枝 裕和

教授

1987年 早稲田大学第一文学部 卒業

1987年 テレビマンユニオン 参加(〜2014年)

1991年 「もう一つの教育〜伊那小学校春組の記録」(フジテレビ)ATP賞優秀賞

1995年 『幻の光』第52回ヴェネツィア国際映画祭金のオゼッラ賞 受賞

2005年 立命館大学産業社会学部客員教授(〜2015年度)

2010年 放送倫理・番組向上機構(BPO)放送倫理検証委員会 委員(〜現在)

2013年 『そして父になる』第66回カンヌ国際映画祭コンペティション部門審査員賞 受賞

2014年 制作者集団「分福」設立、本学基幹理工学部表現工学科 教授、芸術選奨文部科学大臣賞 受賞(映画部門)

2015年 『海街diary』、第39回日本アカデミー賞最優秀賞(作品賞・監督賞・撮影賞・照明賞)受賞、第39回山路ふみ子映画賞 受賞、第57回毎日芸術賞特別賞 受賞

世界の豊かさと出会う道具として目と耳を、そしてカメラを駆使して、作り手は作品を作っています。その豊かさを感じようとする姿勢こそ、創作行為の出発点にあると信じています。そのような視座に立ちながら、学生とともに驚き、悩み、発見していきたいと思います。

橋田 朋子

教授・博士(学際情報学)

2003年 東京藝術大学音楽学部楽理科卒業

2005年 東京大学大学院学際情報学府修士課程修了、日本学術振興会特別研究員DC1

2008年 東京大学大学院学際情報学府博士課程単位取得退学

2008年 東京大学インテリジェント・モデリング・ラボラトリ特任研究員

2011年 東京大学大学院情報理工学系研究科特任研究員

2013年 早稲田大学基幹理工学部表現工学科専任講師

2015年 早稲田大学基幹理工学部表現工学科 准教授

2021年 早稲田大学基幹理工学部表現工学科 教授

植物、日用品、ガジェットなどの自然物から人工物まで、身近な対象に少しだけ手を加えることで意外な機能を、連想力を働かせることで新たな価値を見つけること、に取り組んでいます。このような対象の“別の在り方”を顕在化させるメディア技術や表現は、受け手に“よく知っているようで思いがけない、見慣れないけどありうるかもしれない”を残し、対象を再発見する楽しさや自律的な思考を生み出すと考えています。

渡邊 克巳

教授・Ph.D.(認知科学・心理学・神経科学)

1995年 東京大学文学部心理学科卒業

1997年 東京大学大学院総合文化研究科認知行動科学専攻 修士課程修了

2001年 カリフォルニア工科大学(CalTech)計算科学-神経システム専攻博士課程修了

2001年 日本学術振興会特別研究員

2002年 アメリカ国立衛生研究所(NIH)研究員

2003年 (独)産業技術総合研究所研究員

2006年 東京大学先端科学技術研究センター認知科学分野助教授(2007年より准教授)

2015年 本学基幹理工学部表現工学科教授

心を研究対象としています。心という主観的な現象に対して、認知科学・心理学・脳神経科学等の方法を使って、心を作り出している意識的・無意識的過程の科学的解明、認知科学のその他の研究分野への拡張、それらの知見の産学官連携を通じた社会への還元を目指しています。私たちが(個人的に)確実なものと信じているこの世界の危うさを綿密な実験によって示すとともに、(それにもかかわらず)私たちのそれなりに安定した日常生活を可能にしているものは何なのかを調べることを基本とし、「個人の主観的経験という万人に共通する現象」を軸に据えることにより、人間の心を真剣に研究するための科学的な立場を維持し、研究分野の枠を積極的に越えるための基盤としての認知科学・心理学・脳神経科学の展開を行います。

ジャック ジェームズ

准教授・博士(美術)

2001年 サラ・ローレンス大学リベラルアーツ専攻 卒業

2003年 TAMAD 画廊「Ink & Essence」個展(ニューヨーク市)

2008年 皇太子明仁親王奨学金受賞

2009年 スタンフォード大学日本研究センター 修了

2011年 ハワイ大学マノア校美術史研究科修士 修了

2013年 展覧会「瀬戸内国際芸術祭」

2015年 東京藝術大学美術研究科 博士 修了

2015年 南洋理工大学現代アートセンター アーティストインレジデンス

2016年 九州大学ソーシャルアートラボ日本学術振興会 特別研究員

2018年 ホノルル美術館「Molokai Window」個展

2018年 イェール大学=シンガポール国立大学人文学部アーツ専攻 講師

2022年 早稲田大学基幹理工学部表現工学科 准教授

ポジティブな関係性を構築するため、生きているコミュニティーと環境に関与するアーティストとして活動。ストーリー、海、大地を現代アート実践の中心に据えて研究ベースを築き制作しています。多岐にわたるオープンな芸術的アプローチのキーワードはエコロジカル、協働的、オルタナティブ、列島的など。アートを中心として関係性を再生するために、創造し、考察し、繋がりながら想像的な方法でボーダーを越えていきましょう。

森本 洋太

准教授・作曲家

2015年 英国バーミンガム大学 作曲 博士

2019年 シンガポール空港のための音楽を作曲

2022年 国際花博Floriade2022の音楽を作曲

2023年 ハーグ王立音楽院ソノロジー研究所 客員教授

2024年 早稲田大学基幹理工学部表現工学科 准教授

ヒトはなぜ音楽をするのか、音楽に心を動かされるのか、そういった不思議や感動を科学することを学びます。音楽はヒトの音感覚のノウハウの集積であり、その変遷や進化を捉え科学するためには、音響学、音響生理学、音響心理学などの近代科学的なアプローチだけでなく、楽器学(organology)のように、古今東西の楽器の系統分類をトレースする方法や、作曲法の研究など、多面的な取組みが必要です。耳を澄まし、手を動かし、音を発したりしながら、一緒に未来の音楽や音文化を考えましょう。

土田 環

講師

2000年 早稲田大学政治経済学部経済学科 卒業

2001年 スイス政府給費留学生(ローザンヌ大学)

2003年 東京大学大学院総合文化研究科超域文化科学専攻(表象文化論)修士課程修了

2005年 フランス政府給費留学生(パリ第8大学)

2006年 イタリア政府給費留学生(ローマ第3大学)

2007年 パリ第8大学芸術・哲学・美学学群(映画・視聴覚文化保存)職業専門修士課程 修了

2009年 東京大学大学院総合文化研究科超域文化科学専攻(表象文化論)博士課程 単位取得満期退学

2009年 早稲田大学演劇博物館グローバルCOE研究員、東京外国語大学海外事情研究所非常勤研究員

2010年 映画専門大学院大学 助教

2013年 日本映画大学 准教授

2016年 本学基幹理工学部表現工学科 講師

観られること、上映されることによって、映画は、初めてひとつの作品として成立するのではないでしょうか。部屋のなかに閉じこもってモニターを見続けるのではなく、映画館あるいは公的空間のなかで「観る」という経験を共有することこそ、イメージを豊かなものへ変える力となります。映画において、「作ること」「観ること」、「観せる(魅せる)こと」を切り離すことなく、その関係を研究していきたいと考えています。作品それ自体の分析のみならず、創作への批評的な意識と倫理、新たな表現を支える技術と思考、社会における普及とそのシステムを、映画の歴史を通して、映画館や映画祭という場を通して考察します。それは、従来の芸術において考えられてきた、作品の「作り手」と「受容者」との関係を再考することにつながるでしょう。

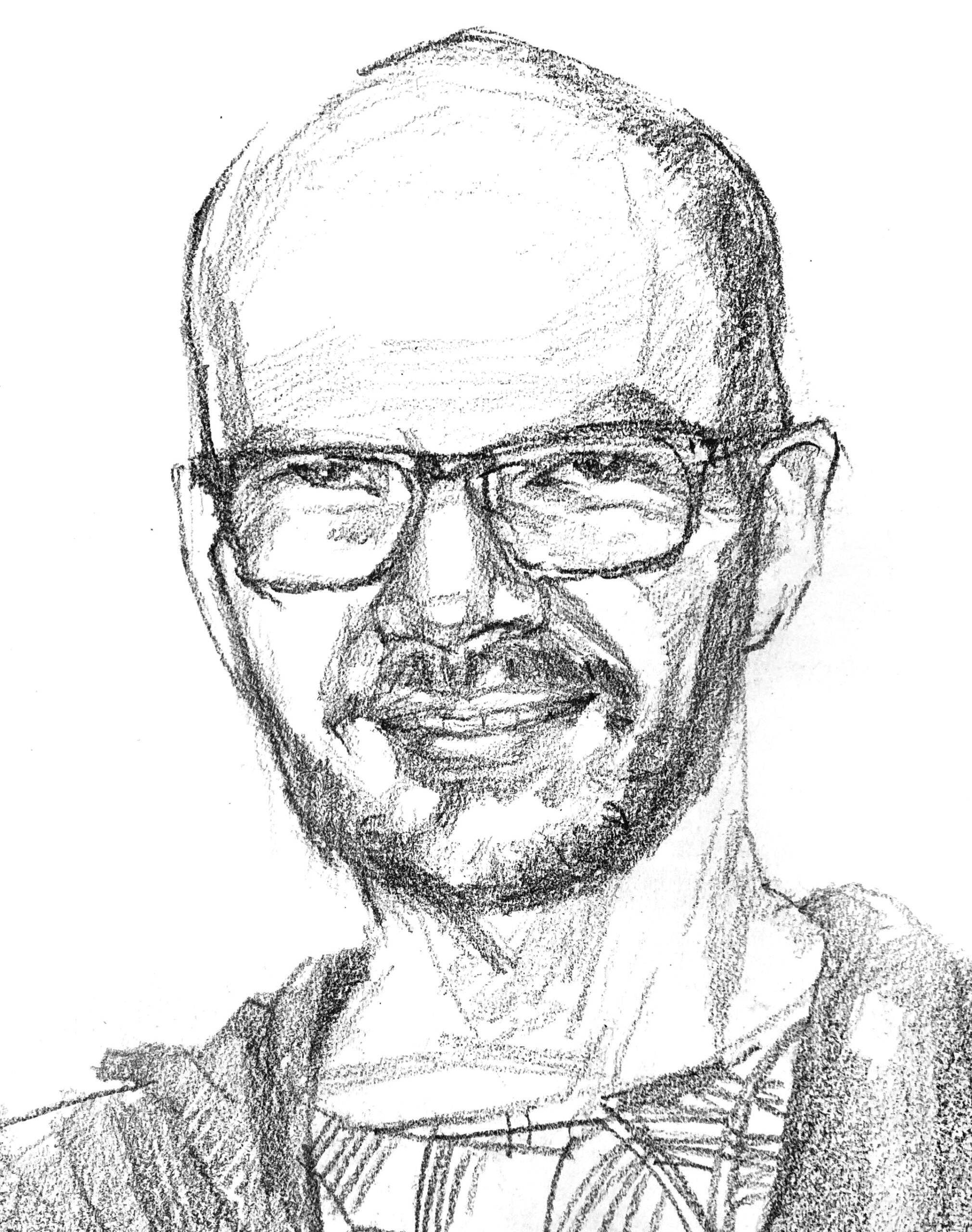

福里 司

講師・博士(工学)

2012年 早稲田大学先進理工学部応用物理学科卒業

2014年 早稲田大学大学院先進理工学研究科物理学及応用物理学専攻修士課程修了、情報処理振興事業協会(IPA)未踏IT人材発掘・育成事業クリエータ

2015年 日本学術振興会特別研究員(DC2)

2015~2017年 Internship at Adove Research in San Jose, CA, USA

2017年 早稲田大学大学院先進理工学研究科物理学及応用物理学専攻博士課程修了、早稲田大学理工学研究所次席研究員(研究員助教)、東京大学大学院情報理工学系研究科コンピュータ科学専攻助教

2022年 株式会社ジャパン・メディカル・カンパニー3DCGデータ関連技術アドバイザ

2023年 本学基幹理工学部表現工学科講師

映像作品(例:3DCG作品や手書き作品)を制作するためには、デザイナによる「手作業」が必要不可欠です。しかし、この方法は、デザイナに多大な作業時間と労力を要求してしまう問題が存在し、将来的にはデザイナの経験的な技術は失われてしまう可能性があります。そこで、コンピュータ・グラフィック分野とヒューマン・コンピュータ・インタラクション分野の側面から、デザイナの経験的な技術の定式化・システム化に関する研究に着手しています。

伴地 芳啓

講師・博士(工学)

2018年 早稲田大学基幹理工学研究科表現工学専攻修士課程 修了

2018年 早稲田大学基幹理工学部表現工学科 助手

2020年 早稲田大学基幹理工学研究科表現工学専攻博士課程後期 修了

2020年 早稲田大学基幹理工学部表現工学科 助教

2021年 早稲田大学理工学術院総合研究所 客員次席研究員

2022年 早稲田大学基幹理工学部表現工学科 講師

人間から取得されるデータはさまざまあります。主観的―客観的、意識的―無意識的に表出する人間の反応を人間工学×データサイエンスの観点から研究しています。特に、新しいシステムに対した際の人間の反応に興味があります。“現実”が人間を通じたデータからどの様に表現されるか模索します。

進路・就職

After Graduation

進路の方向性

今日では、多様性や新しい価値観の創造の重要性が説かれていますが、科学や芸術を理解した上での高度な表現の実践、そしてコミュニケーションの幅を拡げる技術の開発において活躍できる人材は、非常に多くの分野からの要請が見込まれます。表現工学科では、学部と大学院修士課程の一貫した教育研究体制を取り、より高度で専門的な知識・能力の修得を目指した大学院への進学も薦めています。

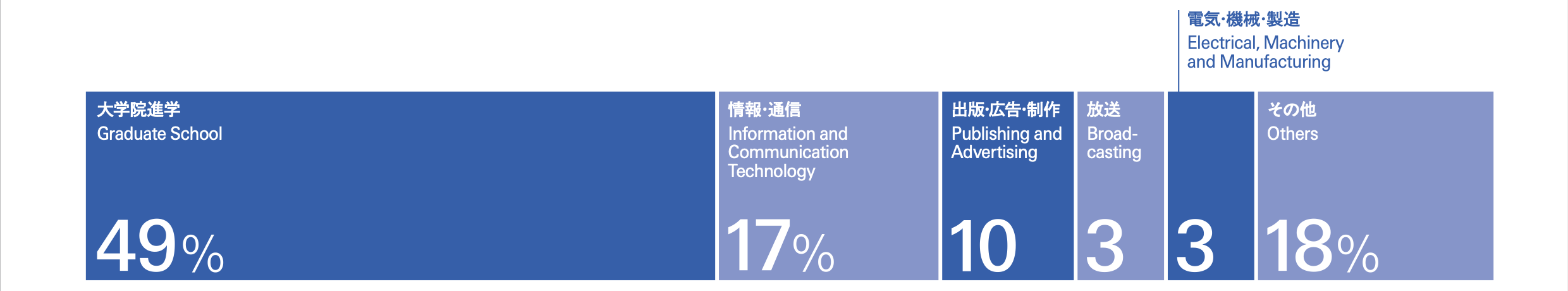

主な就職・進学先[2017年度~2024年度]

表現工学科卒業者の進路

大学院進学:修士課程(表現工学専攻など)

電気・機械・製造:NEC、 ニコンなど

出版・広告・制作:サンリオ、 電通、 東宝など

情報・通信:ANAシステムズ、 NTTドコモ、 日本IBM、 野村総合研究所、 楽天など

放送:日本放送協会など

その他:アマゾンウェブサービスジャパン、 オリエンタルランド、 キヤノンマーケティングジャパン、 ゴールドマン・サックス証券、 りそなホールディン

グスなど

表現工学専攻修了者の進路

大学院進学:博士課程(表現工学専攻)

電気・機械・製造:ソニー、 任天堂、 パナソニックホールディングス、 三菱電機など

出版・広告・制作:チームラボ、 電通、 博報堂など

情報・通信:コーエーテクモホールディングス、 富士通、 日本IBM、 野村総合研究所など

放送:NHKなど

その他:アクセンチュア、 伊藤忠モードパル、 日本政策投資銀行、 モルガン・スタンレー・ホールディングスなど